Engenharia do saber: a continuação da guerra por outros meios

Murilo Seabra

Doutor em Filosofia (La Trobe University)

18/08/2022 • Coluna ANPOF

Numa recente entrevista que não recebeu um milionésimo da atenção que merecia (por motivos que logo ficarão claros), o americano John Bolton, ex-embaixador da Organização das Nações Unidas, admitiu ter participado do planejamento de diversos golpes de estado—claro que não nos Estados Unidos, como se apressou em garantir, mas “em outros países”. É importante observar que ele não estava falando de intervenções militares no sentido forte, mas propriamente de golpes de estado, isto é, de esforços discretos e ardilosos para substituir governos comprometidos com suas próprias populações por governos comprometidos primordialmente com Washington. A diferença é importante. Ninguém duvida que em anos recentes os EUA bombardearam o Iraque, o Afeganistão e a Síria, por exemplo. A comunidade filosófica acadêmica mundial—em franco contraste com a comunidade filosófica acadêmica de 50, 60 ou 70 anos atrás—faz pouco caso das agressões dos EUA pelo mundo afora; ela não as discute, ela não as menciona, ela não as tematiza. Mas ela não as nega. Os EUA conseguem hoje—o que não conseguiam na era de Sartre—reduzir países inteiros a escombros sem serem intelectualmente alvejados. No entanto, o próprio fato de que atacaram o Iraque, o Afeganistão e a Síria não é costumeiramente colocado em dúvida. Embora a pertinência dos ataques não seja debatida, pelo menos a sua realidade objetiva não é questionada.

Em contraste, é dificílimo simplesmente estabelecer o consenso de que os EUA possuem, sim, uma longa história de promoção de golpes de estado. A comunidade acadêmica brasileira vive como se não fizesse parte do seu quintal, ignorando que os EUA têm interferido rotineiramente—e sorrateiramente—nos assuntos domésticos de países latino-americanos desde sua ascensão a maior potência econômica mundial em fins do século XIX. As perguntas levantadas no Brasil —inclusive por pessoas altamente qualificadas—não são do tipo “Por que eles derrubaram Allende no Chile em 1973?”, nem tampouco “Qual foi o papel desempenhado pelo saber—isto é, pela elite acadêmica—na consolidação do regime pró-mercado de Pinochet?”, mas “Não é melhor nos dedicarmos a coisas mais sérias do que a meras teorias da conspiração?”

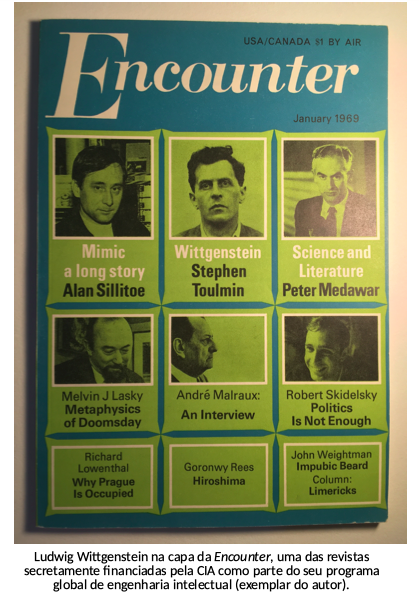

No universo das disciplinas acadêmicas—e isso é algo que tanto a filosofia da ciência quanto a filosofia das ciências humanas deveria sempre manter em mente—, a disciplina de economia possui um papel estratégico central. Como ela forma economistas que no futuro participarão em variados graus do debate público—ajudando significativamente a inclinar o fiel da balança para a esquerda ou para a direita—, podendo até ocupar cargos no governo, não há dúvida de que sua influência sobre o tecido social—e sobre a paisagem econômica de maneira geral, incluindo o fluxo de matérias-primas, a balança comercial etc.—tende a ser muito mais decisiva do que a influência da disciplina de filosofia, cujos instrumentos de ação sobre a realidade são muito mais elusivos e muito menos intrusivos. Assim, o país que quiser interferir sobre e usufruir das riquezas de outro país—e ao mesmo tempo garantir o verniz de não-interferência, de defesa da liberdade e de autonomia—fará bem em reeducar seus economistas. Nenhuma disciplina deve ser esquecida, é verdade, nem mesmo a filosofia. Todas elas precisam funcionar em harmonia, ainda que não em uníssono. Mas a extrema importância estratégica da economia não pode ser negada. Não foi por acaso que a Fundação Ford, em um programa realizado junto com a Central Intelligence Agency (CIA), tratou de formar no Chile uma geração de doutores em economia simpáticos aos EUA muito antes do golpe de 1973. Quando Pinochet assumiu o poder, já havia no Chile um time de especialistas convencido—e preparado a convencer seus conterrâneos—de que a melhor forma de resolver o problema da pobreza era entregando o país ao capital internacional. A obra de engenharia epistêmica realizada por Washington deu frutos. O saber também é a continuação da guerra por outros meios. Completando a farsa, um longo ensaio publicado na refinada e prestigiada revista Encounter—secretamente financiada pela CIA—ridicularizou como teoria da conspiração o que estava claro para todo mundo à época: que os EUA tinham orquestrado a derrubada de Allende, assim como tinham orquestrado, para citar só dois outros exemplos, a derrubada de Mossadeq no Irã e de Arbenz na Guatemala com a desculpa da ameaça comunista.

Durante a Guerra Fria, as maiores pedras no sapato dos EUA dentro do âmbito específico da filosofia foram o marxismo e Sartre. Em todos lugares do mundo onde os EUA ajudaram a consolidar ditaduras—para desmontar o nacionalismo econômico e assim assegurar acesso barato a recursos—, o marxismo foi ferrenhamente perseguido pelo simples fato de dirigir a atenção da intelectualidade e potencialmente do público em geral para manobras econômicas e geopolíticas que seus beneficiários queriam manter na penumbra. Como um dos defensores mais vocais do marxismo no pós-guerra, Sartre foi repetidamente atacado em publicações secretamente financiadas pela CIA. Simone de Beauvoir, sua parceira de luta, chegou até a criticar uma delas em seu brilhante e esquecido ensaio O pensamento de direita, hoje sem saber que fazia parte da máquina de propaganda da CIA.

Mas como garantir que o vácuo a ser deixado pela erosão do marxismo—a forma de análise que reinava praticamente inconteste no pós-guerra—fosse adequadamente preenchido? Para solucionar esse problema, a CIA não apenas difamou Sartre e os marxistas, ela também promoveu autores politicamente inócuos ou abertamente antimarxistas. Wittgenstein e Derrida são exemplos de autores da primeira categoria. Foucault e Aron são exemplos da segunda categoria. Derrida acabou se revelando depois—muitos depois—um tiro que saiu pela culatra, porque sua reação ao ataque às Torres Gêmeas foi realmente digna de um pensador: ainda no calor dos acontecimentos, ele apontou o dedo para o papel de Washington na formação dos terroristas que tinha agora resolvido combater. Provavelmente foram os investimentos em Foucault que deram resultados mais duradouros. Até hoje a esquerda acadêmica dominante—da qual a vanguarda marxista sempre desconfiou—está mais preocupada com o pequeno poder do que com o grande poder. Toda e qualquer tentativa de compor uma visão de conjunto—ambição essencial ao marxismo—é rechaçada como totalitária. A geopolítica, que Sartre havia colocado firmemente na agenda, está hoje longe do horizonte da filosofia acadêmica.

Mas apesar da extrema impropriedade de ter feito piadas antimarxistas em um país onde homens, mulheres e até mesmo crianças desapareciam e sofriam torturas por causa de simpatias reais ou imaginadas com o marxismo, o legado de Foucault não precisa ser inteiramente descartado. Assim como podemos fazer com todo pensador e toda pensadora, também podemos separar nele o joio do trigo, e o que há de mais valioso em seu pensamento—a saber, a proeminência que deu à análise de arquivos—é particularmente útil para entendermos a obra de engenharia do saber a que a comunidade acadêmica mundial foi submetida durante a Guerra Fria e que até hoje se faz mostrar na configuração epistêmica das mais variadas disciplinas. A extinta Cadernos brasileiros, por exemplo, que recebia verbas da CIA por meio de uma intricada rede de fundações, incluindo fundações fictícias, pode dar uma boa pista da margem de manobra dentro da qual Washington queria que a intelectualidade brasileira trabalhasse. A Fundação Ford—cuja máscara de instituição puramente filantrópica e politicamente desinteressada não resiste à análise de arquivos—não atuou apenas no Chile. Ela também atuou intensamente no Brasil, influenciando decisivamente o rumo das pesquisas nas humanidades.

Costuma-se narrar a história da filosofia política ocidental das últimas décadas como se o marxismo tivesse sido superado pelo pós-estruturalismo, que seria infinitamente mais complexo e sofisticado. É verdade que o pós-estruturalismo tomou, sim, o lugar antes ocupado pelo marxismo; a esquerda acadêmica abraçou o primeiro e rejeitou o segundo en masse. Mas se o pós-estruturalismo é realmente mais complexo e sofisticado do que o marxismo—se ele realmente o superou em termos estritamente epistêmicos—, essa é uma questão que não está de forma alguma encerrada. Pois ser politicamente expurgado e ser teoricamente superado são duas coisas diferentes.

A única coisa que pode ser afirmada com certeza é que Washington e Langley gastaram somas vultuosas para tornar o planeta inteiro hostil ao marxismo. Conformemente, o projeto da esquerda liberal de hoje não é reduzir a desigualdade entre os 99% e o 1%, apenas diversificar o 1% e assim aliviar a pressão. Segundo um levantamento da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (Anpof), realizado para rebater as acusações do governo Bolsonaro de doutrinação ideológica, o nome de Marx aparece hoje apenas em 3,5% das referências bibliográficas das pós-graduações brasileiras em filosofia, “muito menos [do que os nomes de] Kant, Hegel, Platão, Aristóteles, Heidegger, Nietzsche ou Foucault”. Os números são sintomáticos. A obra de engenharia intelectual encabeçada por Langley parece ter funcionado extraordinariamente bem. O sexismo, o racismo e até o nazismo podem ser perdoados pela intelligentsia (o sexismo de Aristóteles, o racismo de Hegel e o nazismo de Heidegger já são bastante conhecidos). Mas não a luta contra a desigualdade econômica. Mas não o marxismo.